宛平烽火下的生命驰援

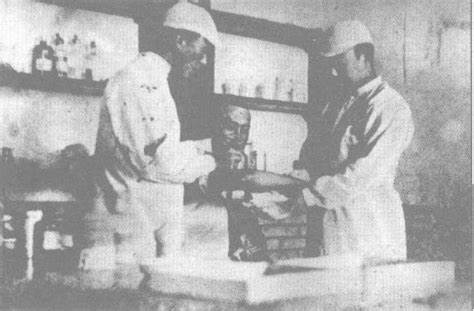

1937年7月7日夜,日军炮击宛平城后,城内守军(国民革命军第29军)与平民伤亡激增。由于医疗条件极度匮乏,城内寺庙、学校被紧急改造成临时救护所。29军随军医生在炮火中抢救伤员,药品短缺时用食盐兑水消毒,撕毁衣物作绷带。北平红十字会组织学生和市民冒死运送伤员,许多人穿越火线时中弹牺牲。宛平妇女协助护理,用土法止血(如锅底灰敷伤口),甚至捐献门板作担架。 从护士李秀兰的日记中,我们可以窥见当时战斗的紧张:7月8日,日军机枪封锁城门,我们抬着伤员从城墙缺口爬进爬出。一名小战士腹部中弹,肠子外露,我手抖着用煮过的筷子塞回伤口……夜里没灯,只能摸黑换药,他疼得咬断了自己的毛巾,至死没喊一声。""7月10日,教会送来的最后一点吗啡用完了,伤员们说:‘留给更重的兄弟吧。’" 今日宛平城内仍有"抗日战争纪念馆",展出一只锈迹斑斑的战地医药箱,内装当年用过的止血钳、残破的绷带。2015年,最后一位参与过宛平救护的红十字会护士周韵华去世,生前回忆:"我们不是英雄,只是没逃。"